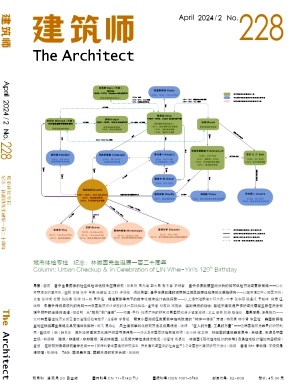

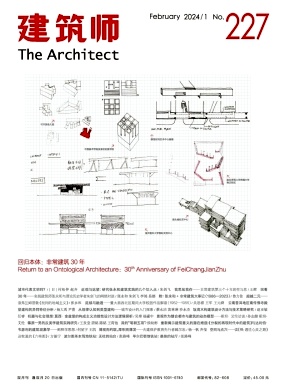

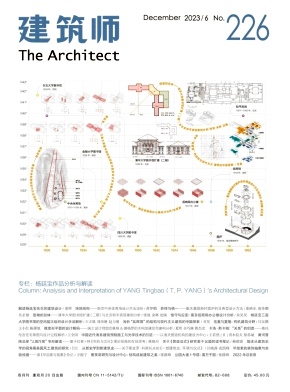

期刊封面

中国建筑出版传媒有限公司(原中国建筑工业出版社)主办

1979年创刊

CN:11-5142/TU

ISSN:1001-6740

双月刊

公告栏

网站访问量

“布扎”引入近代中国的另一种途径——义品公司于天津租界之实践

付宇煊;徐苏斌;青木信夫;王若然;中国建筑近代化与西方思潮的传入紧密相连,“布扎”即巴黎美术学院体系的引入是重要节点。当前研究多集中于近代留美建筑师与美国“布扎”对中国近代建筑的影响,而此前的法国“布扎”对中国建筑体系之影响鲜有讨论。研究基于法国、比利时一手档案,以天津租界义品公司的欧洲学院派建筑师为例,从“布扎”体系的教育、风格、职业体制三方面切入,剖析法国“布扎”如何影响中国近代建筑,并与美国“布扎”进行对比。研究拟论证“布扎”建筑师及其作品原发性、以天津为代表的开埠城市接纳外来建筑风格的先导性与多样性,揭示“布扎”进入中国的另一条途径,从而为其建立新语境,以期丰富近代建筑史研究视角,为近现代建筑遗产价值评估提供佐证线索。

承前启后的高层技术奠基人——芝加哥学派建筑师丹克马尔·阿德勒的建筑实践解读

童乔慧;朱隅菡;胡嘉渝;芝加哥学派建筑师丹克马尔·阿德勒被称为最后一批多面手的建筑师兼工程师,并被同时代人视为美国先锋建筑师之一,他对新技术与新类型承前启后的探索推动了美国现代建筑的发展。阿德勒在理性主义的思想底色下将沙利文的“形式追随功能”重塑为“功能与环境决定形式”,在技术领域不断探索着高层剧院综合体中的声学、结构、设备设计,同时也寻求能够适应新类型的形式风格与空间塑造,顺应并推动着时代技术和现代高层的发展。本文以芝加哥学派建筑师阿德勒为研究对象,通过对其建筑作品的分析,解读其在高层建筑工程技术与形式空间的协同发展中所作的探索,或将为我国探索技术与艺术相结合的现代建筑风格提供启发。

几何秩序的空间衍生:弗朗切斯科·博罗米尼设计方法解析

张昕楠;牛一凡;张涛;弗朗切斯科·博罗米尼在17世纪通过几何秩序与空间塑形理念的创新,构建以几何为控制基础、具有层级特征的建筑系统,为巴洛克建筑注入独特的表现形式。本文基于其独立创作时期的代表性作品,从立面曲线、平面几何秩序、结构逻辑与装饰系统等维度,探讨其几何秩序构建应对于城市环境、宗教象征等角度的创作意图。通过分析其设计中几何控制与空间层级的融合关系,揭示博罗米尼设计方法的延续价值及其对后世建筑设计的影响。

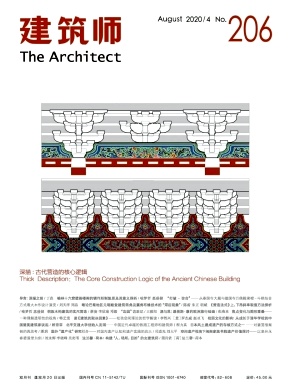

“锅底券”及其算法的发现与破解

周俊良;王其亨;穹窿顶拱券是中国古代砖顶结构的基本形式之一,也是我国成就斐然的“无支模施工技术”的典范性应用成果。由于与之对应的术语“锅底券”,长期被误认为是石桥双心圆筒拱名称,导致这一重要结构形式,长久以来未能得到应有的关注与深入研究。本文通过回溯相关研究历程,厘清研究瓶颈与障碍,解释误解的成因。进而,综合文献、样式雷图档、实物测绘的相关线索,聚焦《营造算例》“锅底券”算法,解读相关术语基本概念,层层剖析绘制图释,揭示算法设计规律,证实“锅底券”为砖砌穹窿顶。在此基础上,就“锅底券”算法的价值与意义试作探析。

制度与变通:应县木塔斗栱用材规律之再讨论

李泽辉;赵寿堂;应县木塔铺作设计变化多样且受持续荷载影响,所记录的用材尺度繁杂多样,难以开展深入的定量分析,未能形成用材规律之定论。以三维激光扫描配合手工测量对应县木塔各层铺作用材尺度进行系统性广泛测量与统计分析,得到用材现状分布规律,并尝试分析其用材设计。结果表明,应县木塔铺作采用了统一的标准材广设计,而在材厚上有所变化;其用材体现设计简明性、结构合理性和选材经济性。

日本震灾遗构:“负的记忆”的“再策划与再设计”

陈李波;康安琪;李澜昊;徐宇甦;“3·11”东日本大地震后,受灾建筑以震灾遗构的形式承载着“负的记忆”。本文通过实地调研并总结震灾遗构的功能再生和形象表现两种设计策略,着重探讨通过功能置换激活空间价值,同时构建时间叙事维度,以期为灾后建筑的保护与更新提供创新性启示。

远去的先驱:瑞士工程师查尔斯·罗德及其在上海的早期工业建筑实践研究

邓原;朱晓明;查尔斯·罗德是中国近代首位瑞士籍土木工程师,1906年负责上海第一栋完全采用钢筋混凝土结构的建筑—德律风大楼的结构设计,此后在上海从事工业建设近三十年。20世纪初,上海的工业建筑经历了深刻的本土转译,罗德不仅是钢筋混凝土技术引入和本土化的重要推动者,还通过设计工厂为中国近代工业现代化作出重要贡献。罗德是长期以来被忽视的早期非英语国家建筑工程师群体的代表之一,他们的实践不仅展现了全球专利技术的传播与互动,还对清晰理解20世纪初的中国建筑与工业图景具有重要的学术意义。

人因智能设计——行为性能驱动的建筑空间生成设计方法

金衍孜;方亦文;谢雪颖;闫超;人群行为与建筑空间形态之间的关联性构成了建筑设计的基本起点。然而,空间行为作为一种高度复杂的规律,往往难以被建筑师以直观方式认知。本研究通过整合图像识别和图像生成两种人工智能模型,提出了针对空间行为的人机协作设计方法,并以商场中庭空间平面设计为例进行验证。首先,通过智能行为感知技术,实地采集商场中庭空间内的微观行为数据,并转化为人群热力图;进一步,将人群热力图和中庭平面图进行匹配训练,基于生成对抗网络(GANs)构建“图对图”的双向输出模型;最后,通过将模型嵌入建筑设计流程,构建一种基于“空间—行为”预测和“行为—空间”生成的建筑设计方法。本文验证了生成对抗网络处理建筑微观行为数据的有效性,可以在建筑设计早期阶段为空间行为推演与优化提供智能决策支撑。

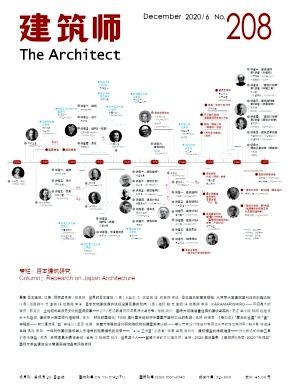

异域之眼:1970年代日本建筑师眼中的中国农村——以《日中建筑》为中心的考察

余飞;中日恢复邦交后成立的日中建筑技术交流会,自20世纪70年代伊始组织开展了广泛的中日友好交流活动。以该协会组织的初期访中活动为线索,结合《日中建筑》所载访华纪闻等历史文本的解读,回顾冷战局势下中日交流史的一个片段,重点揭示日本建筑师群体对中国农村的观感,并据此从建筑学批判性思考的角度,对中国农村建设于世界史中的位置进行再考,指出其对于中国现代化进程的积极意义。研究以域外之眼反观中国,以期丰富现代建筑史中有关中国农村建筑活动的跨文化书写。

曹汛先生年代学、史源学中国建筑史研究方法学习

赖德霖;本文是作者在研读曹汛先生年代学、史源学中国建筑史研究成果时的读书笔记。涉及到先生用这两种方法解决建筑物建造时间判定,以及考证与建筑相关的历史人物生平的三个案例。作者希望以此介绍引发更多建筑史后学对于先生著述的重视,促进中国文博研究与遗产保护事业在方法论层面的自觉与提升。

再论“空间句法”

张愚,王建国本文以解释构形概念为主线,扼要介绍和评析了空间句法的理论、方法和实践及其最新进展。重点分析了空间句法的各种形态变量,以及在此基础上形成的凸状、轴线、视区、交叠凸状、所有线、可见图解分析、表面分割和端点分割、测角修正等实用的空间分析技术及其原理,指出空间句法是在结合拓扑计算方法和主要基于可见性的空间知觉分析基础之上,对空间构形进行量化解析的方法。本文亦简要解释了空间句法在实际应用中形成的“自然运动”、“意念社区”等概念。

从传统民居建筑形成的规律探索民居研究的方法

陆元鼎民居研究要获得成果,一是目标要明确,二是研究观念和方法要对头。论文论述了我国传统民居建筑形成的规律及其特点,并根据作者长期以来对传统民居的研究,提出了人文、方言、自然条件相结合的研究方法。再深入到民系民居的居住方式、居住行为和居住模式的研究,已有了一定的深度、广度。特别是传统建筑中地方特色和地方风格来自地方建筑,其中重要建筑类型是民居建筑,如民宅、祠堂、会馆、书院、庭园等。因之,深入到民系民居建筑中去找寻,能为今天新建筑的创作提供借鉴。

城市公共空间品质评价指标体系的探讨

周进,黄建中城市公共空间品质评价是城市人居环境评价的重要内容。准确地评价现有公共空间品质能为制定城市规划和相关建设决策提供客观依据。本文通过界定和剖析城市公共空间和城市公共空间品质的概念和内涵,试图确立以满足使用者需要为城市公共空间品质评价的基本原则,并提出一个层次分明。操作性强的城市公共空间品质评价指标体系

再论“空间句法”

张愚,王建国本文以解释构形概念为主线,扼要介绍和评析了空间句法的理论、方法和实践及其最新进展。重点分析了空间句法的各种形态变量,以及在此基础上形成的凸状、轴线、视区、交叠凸状、所有线、可见图解分析、表面分割和端点分割、测角修正等实用的空间分析技术及其原理,指出空间句法是在结合拓扑计算方法和主要基于可见性的空间知觉分析基础之上,对空间构形进行量化解析的方法。本文亦简要解释了空间句法在实际应用中形成的“自然运动”、“意念社区”等概念。

空间是怎样炼成的?——巴塞罗那德国馆的再分析

朱竞翔,王一锋,周超本文关注于巴塞罗那德国馆孕育以及建造过程中一系列易被忽视的细节,试图证明“对角空间”的视觉体验与“周长空间”的触觉体验的并存是其空间设计的关键意图。文章还通过对德国馆实施的历史文献的综合,分析了密斯·凡·德·罗在当时面临的技术可能及其最终选择,以此对前述空间意图加以验证。